Robert Fleck über Helen Frankenthaler

Wenn Sie bisweilen von Malerei tief berührt werden, wenn Sie selbst malen, in welcher Intensität auch immer, oder wenn Sie professionell mit Malerei umgehen: diese Ausstellung sollten Sie unbedingt sehen:

Helen Frankenthaler (1928-2011) im Museum Reinhard Ernst. Die Retrospektive ist nicht umfangreich, umfasst vier geräumige Säle und bietet von den architektonischen Voraussetzungen her die Gelegenheit, die drei wesentlichen Säle in einem Rundgang mehrere Male abzugehen, um jeweils lange innezuhalten und lange zu schauen. Denn Frankenthalers Gemälde, insbesondere die so sehr für unsere aktuellen Malereiproblematiken relevanten aus den 1970er und 1980er Jahren, brauchen viel Zeit und ruhig umherwandernde, innehaltende und wieder zurückkehrende Augen.

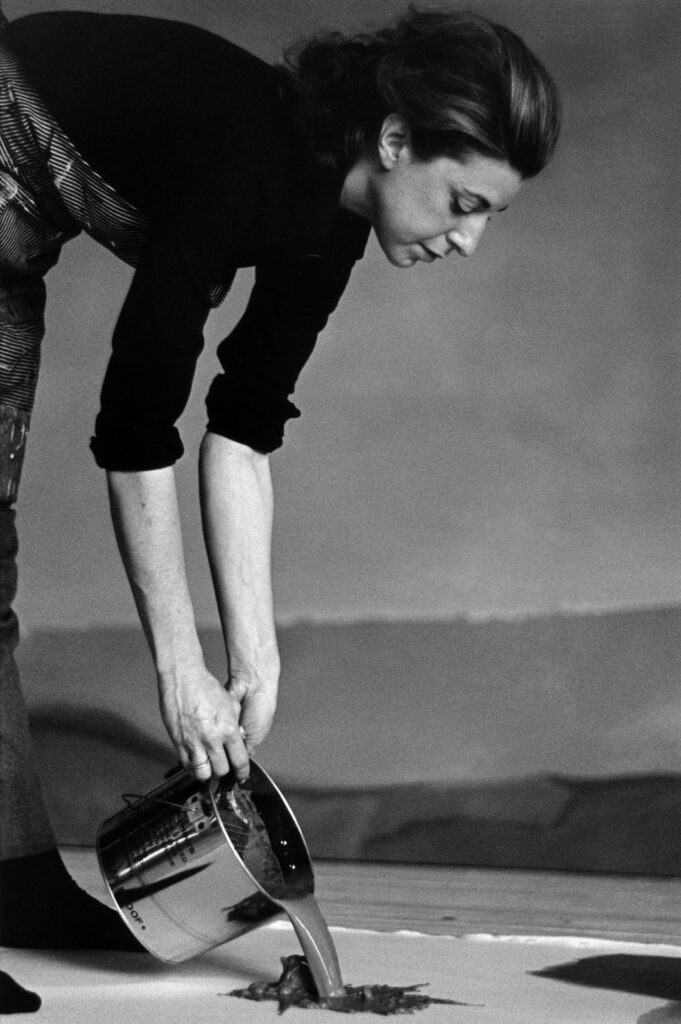

Pouring

Wer war Helen Frankenthaler? Zeitlebens ein Geheimtipp, eine ‚Künstlerin für Künstler‘ in der zweiten Generation des Abstrakten Expressionismus, der großen amerikanischen Malerei der Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg.

Während Helen Frankenthaler auf reisen war, sahen Morris Louis und Kenneth Noland, die zentralen Protagonisten des Colour Field Painting, Frankenthalers Werke in Ihrem New Yorker Atelier. Sie übernahmen die Technik des Rinnenlassens von Farbe in die Farbfeldmalerei, welche den Abstrakten Expressionismus der ersten Generation rund um Jackson Pollock entsubjektivierte. Helen Frankenthaler erfand also die Technik einer künstlerischen Strömung, in der sie dann zeitlebens die „Da gibt es auch noch…“ blieb.

Typisch für den Kunstbetrieb dieser Epoche war, dass ihr das Zusammenleben mit zwei Größen dieser Zeit, dem Chef-Theoretiker (und erfolglosen Maler) Clement Greenberg und ab 1958 mit Robert Motherwell, Maler an vorderster Front und Chef-Ideologe des Abstrakten Expressionismus, für ihre Laufbahn sehr schadete (wie es etwas später in Wien Martha Jungwirth erleben musste). Denn sie wurde ja nur beachtet, „weil sie die Frau solcher Männer sei“.

Pierre Soulages entdeckte dieses Werk bei seinem ersten Aufenthalt in New York im Sommer 1957, als Greenberg ihn in die gemeinsame Wohnung einlud, um ihm seine eigenen Bilder zu zeigen. „Die Beste war Helen Frankenthaler, hatte aber als Frau keine Chance“, sagte Soulages mir wiederholt.

Die Bilder aus dieser Zeit und den 1960er Jahren, dem Colour Field Painting zuordenbar – in der Wiesbadener Ausstellung gefühlvoll in die späteren Werkteile eingefügt gehen über die sofort einsichtigen Bildkonzepte der Hauptprotagonisten Louis und Noland hinaus. Während diese mit ihrer Klarheit und Strenge die zeitlich unmittelbar anschließende Minimal Art von Donald Judd und Frank Stella vorwegnehmen und einleiten, lässt sie auf ihren Bildern alles offen und wendet das System des Colour Field Painting, das sie mit diesen Protagonisten teilt, ohne den Zwang eines wiedererkennbaren Ergebnisses an, welches die männlichen Kollegen abzuliefern sich gezwungen sahen.

Der Weg in die prinzipiell offene Malerei

Diese offene Auffassung der Malerei (Umberto Eco publiziert gleichzeitig 1963 seine bedeutende Studie „L’opera aperta“), ein neuer Bildansatz in jedem einzelnen Bild und das Sichtbarmachen angerissener, nicht in einer Form eingefangener Kräfte nimmt sie aus diesem Zeitabschnitt in ihr gesamtes späteres Werk mit.

Dieses explodiert geradezu in den frühen 1970er Jahren, als sie sich von Motherwell scheiden lässt. Die zeitliche Parallele mit der Selbstbefreiung der Kunst von Louise Bourgeois nach dem Tod ihres Ehemanns Robert Goldwater, einem der einflussreichen Museumsleute in New York, liegt auf der Hand.

Diese späteren Bilder von Helen Frankenthaler, nach dem Colour Field Painting, waren meines Wissens bis vor wenigen Jahren in Europa unbekannt. Ich erinnere einen Besuch des Berkeley University Art Museums in Kalifornien 2009, anlässlich des CIMAM-Jahreskongresses, wo ich verblüfft vor diesen Bildern stand und dann mit Susanne Kleine an der Bundeskunsthalle besprach, das müsse man eigentlich zeigen. Noch dazu gibt es einen intensiven Deutschlandbezug, da beide Eltern von Helen Frankenthaler aus Deutschland stammten, ihre Mutter sogar aus Wiesbaden. Aber ihr Name galt als nicht bekannt genug, so wie in meinen Jahren in Ausstellungshäusern auch Maria Lassnig und etwas anders Eva Hesse, aber auch Pierre Soulages. (Das sind die nicht realisierten Projekte.)

Stille Größe, sanfte Tiefe

Was findet in den 1970er Jahren bei Helen Frankenthaler statt? Sie wendet die von ihr zwanzig Jahre zuvor gefundenen Techniken des Gießens, Wischens, Verteilens, Überarbeitens von Farben, oft des Setzens eines einzigen kleinen farbigen Strichs, den man zunächst übersieht, der jedoch alles hält, völlig außerhalb des Colour Field Painting an. Es entstehen Gemälde in den Großformaten des Abstrakten Expressionismus, die ganz anders gemalt sind, mit einer unsystematischen Farbigkeit und nichtkonstituierten Figuren ohne Linie und Kontur. Sie schweben in einem formlosen Farbraum bzw. in einem unbestimmbaren Verhältnis zum Bildgrund.

Das ist von heute aus besehen in der gesamten Geschichte der amerikanischen Malerei der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ungeheuer neu, auch wenn es einen sanften Nachklang zu Greenbergs Idee von der „sanften Tiefe“ gibt, die bei Pollock beispielsweise im neuen, zweidimensionalen Bildraum bestünde.

Mit heutigen Augen, jenen der digitalen Bilderwelt, betrachtet, sind Frankenthalers Gemälde der 1970er Jahre virtuelle Bilder, in einer völligen Autonomie von unseren heutigen technischen Bildern und lange vor der Ahnung, dass es unsere digitale Bilderwelt eines Tages geben könne (außer sie nahm deren Vorahnung bereits bei Nam June Paik, einem New Yorker Kollegen, in seinen Werken ab den 1970er Jahren wahr). Es sind virtuelle Bilder als Gemälde von einer malerischen Qualität, die der gesamten Malereigeschichte standhalten. Möglicherweise wird dieses Werk auch über dieses, unser heutiges Schauen jetzt breit entdeckt. Unter Studierenden der Kunstakademie Düsseldorf, die malen, ist Helen Frankenthaler eine ganz große Referenz. Auch der Katalog dieser Ausstellung in Wiesbaden.

Dem eigenen Klassizismus entgehen

In den 1980er Jahren reißt sie diese Bildgenese ihrer 1970er Jahre, mit der ein lineares Werk von großer Tragweite über Jahrzehnte entstehen konnte, von den verschiedensten Seiten her auf. Jeglichem möglichen Klassizismus ihres eigenen Werks zu entgehen, ist ein wesentlicher Aspekt dieses Kunstwollens. Sie malt nunmehr Bilder mit all dem, was zu einer malerischen Katastrophe führt, legt jedes Bild völlig anders an, gelangt aber jedes Mal zu einem ästhetischen Gleichgewicht. Diese Bilder sind nochmals atemberaubend in ihrem Mut, die zeitgleichen Bilder der Jungen Wilden wie Lausbubenstreiche stehen lassend.

Neue Epochen bringen fast immer Umwertungen der Werte in der Kunstgeschichte. Helen Frankenthaler zählt nunmehr zum Kanon des Abstrakten Expressionismus, wobei sie auch alle männlichen Protagonisten überlebte, bis auf Pierre Soulages, mit dem sie in den 1950er und 1960er Jahren in der Galerie Sam Kootz in New York verbunden war. Aber vor allem ist diese Malerei so aktuell für unsere Augen der digitalen Welt.

Floated

Larissa Kikol diskutiert im Katalog zu meiner Überraschung und Freude unter dem Zwischentitel „Helen Frankenthaler floated“ einen Begriff, den ich experimentell und unabgestimmt, aus dem Gefühl heraus, für malerische Werke der Gegenwart in einem Buch von 2013 versuchte. Katharina Grosse, damals als Professorin Kollegin an der Kunstakademie, hat das sehr interessiert. Jetzt bemerkt Larissa Kikol zurecht, dass in meiner damaligen Namensliste die abstrakte Malerei und Helen Frankenthaler fehlen.

Beziehungsweise erlebt man am Werk von Frankenthaler, wie sich malerische Vorstellungswelten in einem Werk radikal wandeln können, wobei das einzige Kriterium immer bleibt, ob es gute, eigenständige, der Zeit standhaltende Bilder sind. Die Gemälde von Helen Frankenthaler, die man heute so fundamental entdeckt, sind fünfzig Jahre alt, haben also ihre Halbwertszeit schon bewiesen.

Unbedingt sehenswert

Helen Frankenthaler. Move and Make

bis 28. September

Museum Reinhard Ernst, Wilhelmstraße 1, Wiesbaden

Lesen Sie weiter