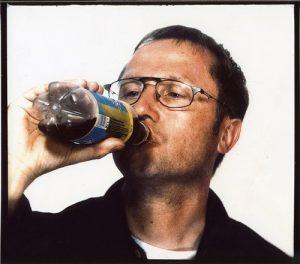

Als Lutz Mommartz seine laufende Filmkamera durch die Luft wirbelte, war er noch verwaltender Beamter der Stadt Düsseldorf. Doch als unerschrockener Amateurfilmer fand er schnell Anschluss und Akzeptanz in der international vernetzten Düsseldorfer Kunstszene der 1960er Jahre.

Insbesondere nachdem sein Kurzfilm „Selbstschüsse“ 1968 mit dem renommierten Preis des Filmfestivals Knokke ausgezeichnet wurde. Das kuriose Tête-à-Tête mit der Kamera lieferte willkürliche Selbstbildnisse von Mommartz, während er die Kamera aus luftiger Höhe mit beglücktem Blick wieder auffing, und war mehr als ein verspieltes Experiment mit mexikanischer Torero-Musik. Es drückte sein Verlangen aus, die herkömmlichen Verhältnisse rund um das Drehen von Filmen zum Tanzen zu bringen. Das konventionelle Unterhaltungskino der 1950er Jahre war ihm zu profan, genauso wie die Filmemacher, die 1962 auf den Oberhausener Kurzfilmtagen „Opas Kino ist tot“ ausgerufen hatten. „Ich warf die Kamera in die Luft und konnte meine Abneigung gegen den herkömmlichen Film zeigen und meine eigenen Grenzen überspringen“, schrieb er.

Doch Mommartz suchte nicht die Annäherung an den neuen deutschen Film, der mit den Gepflogenheiten der Unterhaltungsbranche radikal brach und dem Kinopublikum ausgiebige Toleranz abverlangte. Sein bevorzugtes Format blieb der Kurzfilm, mit dem er pragmatisch, kostengünstig und unabhängig produzieren und die kategorische Trennlinie zwischen fiktionalem und dokumentarischem Film getrost ignorieren konnte. Mit der Kompromisslosigkeit eines Autodidakten und Quereinsteigers beförderte Mommartz stattdessen die Entwicklung, dass Filmen zu einer autonomen Praxis der bildenden Kunst werden konnte.

Für Mommartz war der Film weder Theater noch Lichtkunst. Beim Drehen von Filmen war es ihm wichtig, die unerlässliche Interaktion mit der Kamera offenzulegen und die Komplexität des Beziehungsgefüges zwischen Filmemacher, Darstellern und Publikum zu ergründen. Als Regisseur persiflierte er sich selbst, indem er mit nur einem Auge durch die Kamera schauend die Verbundenheit zum Apparat aufzeigte und zugleich wie ein Einäugiger tollpatschig und gehandicapt seine Wohnung erkundete (Die Treppe, 1967). Weil ihm die Ambivalenz bewusst war, dass durch die limitierte, subjektive Perspektive des Regisseurs nur eine Realität erfasst wird, forderte er sich und andere immer wieder heraus, „das pure Sein vor der Kamera“ zu demonstrieren. In Filmen wie „400 m IFF“ (1969), „Die Schiller“ (1975), „Als wär’s von Beckett“ (1975) und „Jeder Mensch ist ein Tisch, nur, ich bin ein Stuhl“ (1983) überantwortete er das Geschehen an die Darstellenden vor der Kamera. Überwiegend keine Schauspieler:innen, wurden sie mit der Selbstständigkeit des Agierens, Mitteilens und Improvisierens konfrontiert und auch damit als Medienungeübte das Gegenüber der aufzeichnenden Kamera und des „anonymen Zuschauers“ aushalten zu müssen. Lediglich der medienaffine Joseph Beuys wusste die von Mommartz angeregte Situation zu nutzen: Er schaute im Close-Up selbstbewusst und konträr zu seinen sonst redefreudigen Auftritten das zukünftige Publikum nur schweigend an („Soziale Plastik“, 1969).

Mommartz‘ Filme besitzen eine ausgeprägte Affinität zur sichtbaren Wirklichkeit und lehnen Nachahmung, Arrangement und Perfektion ab. Seine Idee vom Film stand der Theorie Siegfried Kracauers nahe, der die Aufgabe des Films in der „Errettung der äußeren Wirklichkeit“ sah. So waren Mommartz’ Filme nicht nur Notationen des Jetzt, sondern leiteten auch subtile Zukunftsentwürfe aus der Momentaufnahme ab. Beispielhaft dafür ist „Der Garten Eden“ (1977), einer der wenigen Langfilme von Mommartz, den er zusammen mit Studierenden drehte und der mit dem Filmband in Silber der Bundesfilmförderung prämiert wurde. Der Film ist wie das Making-of eines angestrebten Dokumentarfilms konstruiert, der ein ungeschminktes Porträt der Landschaft, der Menschen und der Gemeinschaften am Niederrhein und ihrer Zukünfte zeichnen will. Beeinflusst von Ernst Blochs „Träumen nach vorwärts“ verwebt Mommartz darin die Metapher des Paradieses mit Heimatgedanken und den schemenhaften Konturen einer gesellschaftlichen Utopie. Insbesondere ab den 1970er Jahren liegen Beobachtungen des Seins und Aussichten auf ein besseres Morgen bei Mommartz eng beieinander.

Doch Mommartz führte nicht nur für die Mitwirkenden im Film eine partizipative Rolle herbei, sondern versetzte auch das Publikum in eine immersive Wahrnehmung von Film. Während der Bewegung des „Expanded Cinema“, die die klassische Frontalvorführung im Kinoraum für beendet erklärte, entwarf Mommartz im Jahr 1968 mit dem „Zweileinwandkino“ eine künstlerische Variante der althergebrachten kinematografischen Vorführung. Die Zuschauenden bewegten sich im Zwischenraum von zwei Leinwänden, auf denen Mommartz’ eigens dafür gedrehte Filme ein individualisiertes Seherlebnis und eine körperliche Interaktion mit dem filmischen Geschehen ermöglichten. Um beide Handlungsstränge im Auge zu behalten und gedanklich miteinander zu verknüpfen, war ein ständiges Umdrehen notwendig.

Als die legendäre Düsseldorfer Künstlerkneipe „Creamcheese“, zu deren Gründern Mommartz zählte, eine Dependance auf der 4. documenta in Kassel eröffnete, wurde die Installation „Zweileinwandkino“ erstmals institutionell ausgestellt.

Die Berufung Mommartz‘ im Jahr 1975 auf die erste Professur für Film an der Kunstakademie Münster – noch bevor Nam June Paik 1979 die Professur für Film und Video in Düsseldorf erhielt – unterstreicht, wie omnipräsent seine Filme und sein kulturpolitisches Engagement für den künstlerischen Film waren. In den darauffolgenden 25 Jahren an der Akademie produzierte er zahlreiche Filme im Klassenverband und gab seinen Drang, das Publikum visuell und emotional herauszufordern, nie auf. Ein früher Beleg hierfür ist der Film „Überfordert“ (1969), in dem sich der Darsteller, während er über seine Zukunft sinniert, fortwährend erbricht und sich selbst sowie die Zuschauenden physisch und intellektuell an den Rand des Erträglichen bringt. Bei seiner Retrospektive im Jahr 2020 in der Kunsthalle Düsseldorf testete Mommartz erneut die Belastungsgrenze des Publikums. Um seine Filme aus sechs Jahrzehnten authentisch zu vermitteln, verzichtete er entgegen konservatorischer Grundsätze auf die ursprünglichen Vorführtechniken wie 16-mm-Filmprojektion und Röhrenmonitore. Stattdessen präsentierte er unter dem Titel „Zeitschneider” eine digitale Montage seines analogen filmischen Gesamtwerks.

Mit einer Gesamtlänge von 36 Stunden, extremer Verlangsamung, überdimensionaler Vergrößerung, inhaltlicher Verschachtelung und Verdichtung entsprach die Installation „Zeitschneider“ Mommartz‘ Umgang mit dem eigenen Werk par excellence: unangepasst, analytisch und provokant. Wer gekommen war, um historische Filmoriginale anzusehen, wurde von dieser kaum konsumierbaren Revision überrascht, bei der weniger der Wunsch nach Wiederaufführung als vielmehr das digitale Adaptieren und Nachbearbeiten der Werke dominierte. Digitale Kulturtechniken wie Recycling, Re-Kombinieren und Re-Editing von Filmmaterialien standen für ihn gleichberechtigt neben der Bewahrung des Originals. Bereits einige Jahren zuvor hatte Mommartz eine Website für sein Filmarchiv einrichten lassen, auf der seine Filme zur vollständigen Sichtung sowie zum Download bereitstehen und unter der Creative Common-Lizenz freigegeben sind.

Mommartz Anliegen war nie das narrative und verführerische Moment des Films, sondern stets die Suche nach den filmischen Dimensionen zwischen Sein und Hoffen. So verstand Mommartz seine „Filmarbeit als Vorübungen zum besseren Leben“: „Ich halte hierfür weder die Mittel des Spielfilms noch die des Dokumentar- oder Experimentalfilms für angemessen. Stattdessen inszeniere ich zusammen mit den Menschen, um die es gerade geht, ihre und meine Wirklichkeit.“ Über 60 Jahre lang hat sich Lutz Mommartz in diesen Dienst des künstlerischen Films gestellt. Nun ist er im Alter von 91 Jahren verstorben.

Lesen Sie weiter