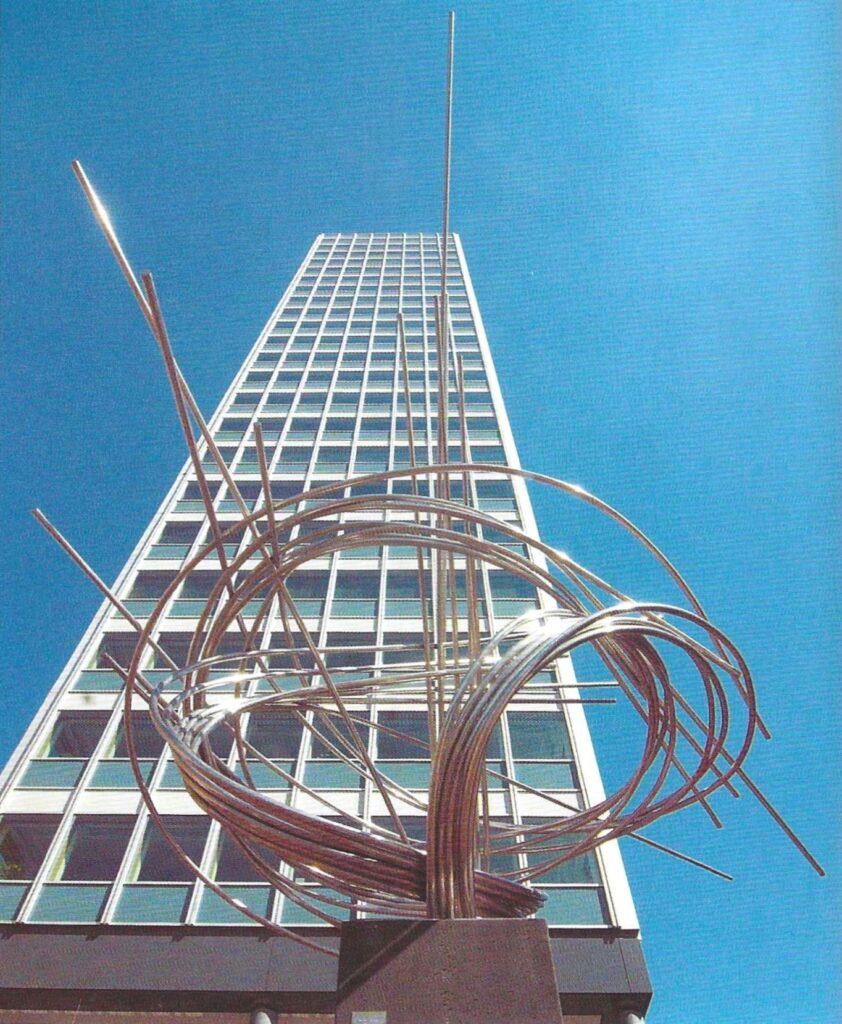

Es ist von einem Glücksfall zu berichten und von einem Missstand dazu. Wie das schlanke Mannesmannhochhaus am Düsseldorfer Rheinufer und die vor seiner Schauseite aufgesockelte Edelstahlplastik „Große Mannesmann“ zueinanderfanden, ist der Glücksfall. In der langen, längst nicht immer ruhmreichen Geschichte von Kunst am Bau ist es das herausragende Beispiel, das zeigt wie die „unästhetische Demokratie“ (Walter Grasskamp) zu einer kompromisslos modernen, doch ästhetisch anspruchsvollen Lösung fand. Beispielhaft wie das kantige, funktionalistisch-strenge, gleichwohl elegante Bürohochhaus von Paul Schneider-Esleben (1915 – 2005) und die bewegt-bewegende „Raumplastik“ von Norbert Kricke (1922 – 1984) hier eine spannungsvolle Symbiose bilden. Dass der Düsseldorfer Stararchitekt und der gleichfalls in Düsseldorf geborene Bildhauer zusammenfanden, verdankt sich der intimen Kenntnis wie der Aufgeschlossenheit dieses Architekten gegenüber der zeitgenössischen Kunst. PSE verhalf Kricke 1958 zu seinem ersten großen Auftrag, die Mannesmann AG bestellte für ihre neue Hauptverwaltung die „Große Mannesmann“. Hochhaus wie Raumplastik sind aus eben dem Stahl gefertigt, für den Mannesmann weltberühmt war. Eine Sternstunde der Düsseldorfer Moderne, für die Stadt, die sich anschickte, Kapitale des Wirtschaftswunders zu werden.

Man könnte fast sagen, dass Düsseldorf um dieses vielbewunderte Ensemble herum ihr modernes Gesicht herum baute. Ins Rheintal setzte die Stadt ihre Brückenfamilie (Schrägseilbrücken mit sichtbaren Stahlseilen) und die vielen Stahlskelettbauten der Innenstadt drumherum. Aber nirgends sonst gewinnt die moderne Kunst im öffentlichen Raum einen derart markanten Ausdruck wie am Mannesmannufer. Der aufstrebenden Industrie- und Verwaltungsstadt wurde ein Gesicht gegeben, das eben nicht anonym oder abweisend ist, sondern ihr in klarer, gewagter, ja kontrastierender Formsetzung ein kühnes Versprechen auf eine bessere Zukunft gab..

Die Moderne wird abgeräumt

Jetzt wurde dieses einzigartige Ensemble getrennt, auseinandergerissen, sang- und klanglos Krickes Meisterwerk auf die grüne Wiese versetzt. Derweil wird das Bürohochhaus, in dem mittlerweile das NRW-Wirtschaftsministerium unter Mona Neubauer (Grüne) seinen Sitz hat, für mindestens fünf, sechs Jahre „generalsaniert“. Aber das wäre dreimal so lange wie es brauchte, den Neubau (1956-58) zu errichten.

Ob es eine gute Idee war, die „Große Mannesmann“ auf eine Böschung an der Brückenrampe der Oberkasseler-Brücke zu versetzen, ist noch die Frage. Bauzeiten, zumal öffentlicher Bauträger, können sich dehnen und aus sechs leicht zehn und mehr Jahre werden. Aber nicht nur der Ersatzort für die Kunst nun ohne Bau ist ein Missstand. Das Ärgernis besteht in den Besitzverhältnissen, die die Verschiebeaktion bedenklich erscheinen lässt.

Als Ende 2008 die langwierigen Verhandlungen der Landesregierung Nordrhein-Westfalen mit Vodafone, dem neuen Eigentümer des unter Denkmalschutz stehenden Hochhauses zum Abschluss kamen, blieb Krickes Raumplastik außen vor. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) NRW, der die Kaufverhandlungen damals führte, hatte das Kunstwerk schlicht übersehen. So blieb Krickes Meisterwerk bis heute im Besitz des britischen Konzerns. Knapp, lässt sich sagen. Denn der Darmstädter Sammler und Kricke-Fan Ulrich Ströher (Museum Küppersmühle, Duisburg) hatte sich mit Vodafon 2008 bereits über den Verkauf der „Großen Mannesmann“ geeinigt. Der Abtransport war schon auf den Weg gebracht als die NRW-Landesregierung Ströher bat, vom Kauf zurückzutreten. Dass die Landesregierung es bei diesem Störfall beließ und weitere 17 Jahre verstreichen ließ, die Kricke Plastik nachträglich anzukaufen, ist mehr als ein Versäumnis; es ist ein Skandal.

Denn das neue Bundesland Nordrhein-Westfalen ist ganz zuecht stolz auf seinen Gründungsmythos. Der erzählt von einem Aufbruch aus den Trümmer Hand in Hand mit Stahl und moderner Kunst.

Auf der Abschußrampe?

Die Moderne wird allenthalben abgeräumt. Nicht nur in Düsseldorf. Krickes Kunst am Mannesmannbau steht jetzt auf der schiefen Rampe. Wie leicht dürfte es Vodafon nun erst recht fallen, ihre Krickeplastik zum Verkauf zu stellen.

„Ich bin sehr glücklich“, schätzt sich hingegen Robert Rademacher, der Vorsitzende des Freundeskreises Norbert Kricke e.V. Um die Großplastik während der Umbauzeit vor der „Unsichtbarkeit“ zu bewahren, konnte der verdiente Rademacher (viele Jahre war er Vorsitzender der Freunde der Kunstsammlung NRW) 80.000 Euro für die Delozierung eintreiben. Die Genehmigung musste er und die Kricke Tochter, Sabine Kricke-Güse, bei Vodafon einholen. Eine Versicherung, dass die Große Mannesmann auch wieder an ihren angestammten Platz zurückgeführt wird, haben sie beide nicht. Am Mannesmannufer blieb allein und verwaist ihr Sockel zwischen Baucontainern zurück.

Da wäre auch an die Wiederherstellung des ursprünglich von Schneider-Esleben und Norbert Kricke entworfenen Vorplatzes zu denken. Der Düsseldorfer Garten- und Landschaftsarchitekt Roland Weber hatte auf dieser Plaza zum Rhein hin u.a. ein Wasserbecken angelegt, in dem sich der Edelstahlknoten mitsamt seinem Hochhaus spiegelten.

Apropos Piazetta. Als der Stahlkonzern 1954 für das benachbarte Grundstück neben der alten Verwaltung im Peter-Behrens-Bau einen geladenen Architekturwettbewerb ausschrieb, gewann der mit Abstand jüngst Teilnehmer: Paul Schneider-Esleben, damals gerade 38 Jahre alt. Der hatte mit seinem Siegerentwurf bei einem Großen der Zunft, Ludwig Mies van der Rohe, Maß genommen. Mies hatte kurz zuvor mit dem Bau des Seagram Buildings auf Manhatten begonnen. Fast zeitgleich wuchsen hier wie dort die beiden Wolkenkratzer in den Himmel. Der internationale Stil hatte sich beiderseits des Atlantiks durchgesetzt. Eine Besonderheit zeichnet beide Verwaltungstürme aus. Mies liesss seinen Entwurf von 1954 aus der Park Avenue zurückspringen, so dass eine Plaza vor dem Eingang entstehen konnte. Scheider-Esleben griff diese Idee auf und ließ auch seinen Turm um gut vierzig Meter hinter dem Behrens-Bau zurückspringen. Während Mies links und rechts vom Eingang zwei flache Brunnen anlegte, öffnete Schneider-Esleben der Kunst den Raum und Kricke schuf dafür seine größte „Raumskulptur“.

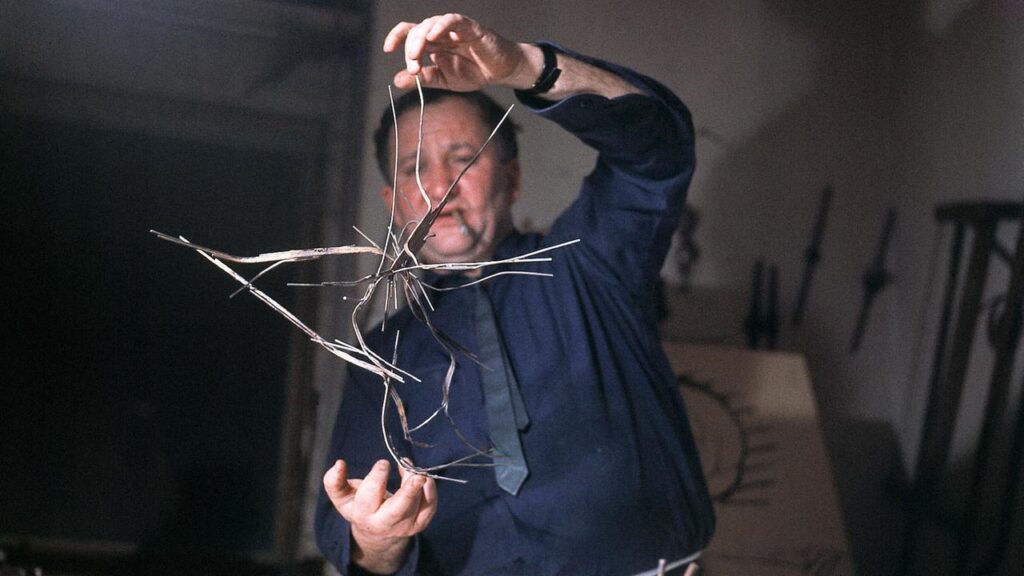

14 dynamische Linien, aus verschiedenen Richtungen kommend, verbinden sich zu einem Wirbel oder Knoten, um sodann – in gedachter Verlängerung – wieder ins Unendliche auseinander zu streben. Die hochglänzenden Edelstahlrohre lassen das Objekt wie eine abstrakte, dreidimensionale Zeichnung im Raum erscheinen. Bei Sonnenschein oder bei künstlicher Nachtbeleuchtung wirken die Edelstahlstäbe immateriell und nehmen doch Bezug auf den Auftraggeber. In ihrer Dynamik kontrastieren sie mit dem streng funktionalistischen Gestaltungsraster der moderne Hochhausarchitektur.

In den 60er Jahren wurden die Klagen über Unwirtlichkeit, Banalität und Anonymität der modernen Architektur immer lauter. Dem gesichtslose „Bauwirtschafts-Funktionalismus“ gesellte Schneider-Esleben Krickes Raumplastik bei, oder stellte sie ihm gegenüber. Das Ausrufezeichen erhielt einen Punkt.

Die „Große Mannesmann“ war 1964 auf der Documenta III zu sehen, bevor sie 1967 auf der Weltausstellung in Montreal als ein Signal des Aufbruchs der jungen Bundesrepublik gezeigt wurde. Raum und Bewegung, abstrakte Form und aufstrebende Dynamik waren damals die Losung. „Ich will keinen realen Raum, keine reale Bewegung, ich will Bewegung darstellen“, äußerte Norbert Kricke schon 1954. Nach seinem Bildhauerstudium bei Richard Scheibe an der Akademie der Künste in Berlin, zog es ihn 1947 zurück nach Düsseldorf, wo er ab 1964 eine Professur an der Düsseldorfer Kunstakademie innenhatte und von 1972 bis 1981 zudem Rektor war. Sein Antipode wurde in dieser Zeit Joseph Beuys.

Es gibt Kunst, die ihren Ort findet. Immer ist es ein bestimmter Ort, an dem sie sich findet und ereignet. Erst dort scheint es, bringt sie es zur vollen Entfaltung. Aber ist es nicht auch so, dass dieser Ort auf sie wartet. Sonst wäre er ja leer geblieben und stünde verwaist. Durch das Geben und Nehmen kann es zu einer gegenseitigen Steigerung, sogar zu einem bewegenden Ereignis kommen, dass das Bild der Stadt prägt. Aber das gelingt leider selten, wovon die Kunst im Öffentlichen Raum wiederum ein langes Lied singen kann.

Norbert Krickes Raumplastik vor dem NRW-Wirtschaftsministerium am Düsseldorfer Rheinufer ist so eine seltene Ausnahme. Beide, der Bau und seine Plastik, sind ein weithin berühmtes Beispiel dafür, wie es moderner Kunst und Architektur gelingen kann, einer Industrie- und Verwaltungsstadt ein Gesicht zu geben, das aufstrebend und kühn, bewegt und beschwingt in der Rheinlandschaft steht: Das Ausrufezeichen und sein unruhiger Punkt.