Ein Atelierbesuch von Robert Fleck.

In Trégrom befindet man sich am Ende der Welt. Wirklich. Oder wie die Leute hier sagen: „Mais c’est un trou“. Ein Loch in der Landkarte. Doch hat dieser Ort sicher seinen besonderen Charme. Trégrom ist eines der letzten unberührten bretonischen Dörfer, lauter Steinhäuser. Robert Elfgen (geb. 1972 in Wesselingen am Rhein) fand hier einige Kilometer außerhalb mit seiner Partnerin, der Malerin und Objektkünstlerin Brunhild Bordeaux-Groult, Absolventin der Kunstakademie Düsseldorf wie er, eine Ruine, ein historisches Gebäude aus dem 18. Jahrhundert, Teil eines Klosters, welches unter der Französischen Revolution abgebaut und hierher verlagert wurde. Brunhild hat da familiäre Beziehungen in der Nähe, mit einer Französin an der Seite ist alles sehr einfach. Sie haben gemeinsam das Hauptgebäude außen und innen restauriert, wobei das Formgefühl beider Künstler besonders in den Innenräumen aus der Ruine ein Château entstehen ließ.

Anruf von Monika Sprüth aus Berlin: „Hier ist Monika Sprüth. Ich habe einen Künstler in der Galerie, Robert Elfgen, Rosemarie Trockel hatte ihn in der Klasse an der Kunstakademie. Er lebt jetzt in der Bretagne. Sie doch auch? Die Bretagne ist groß. Aber vielleicht schaffen Sie es mal in sein Atelier? Er hat es soeben fertiggestellt und schwärmt so davon. Ich sende Ihnen seine Mail-Adresse.“

Trégrom, an der Nordküste, das kenne niemand, schrieb er. „Aber das ist ja nur 25 Kilometer entfernt und liegt an meiner Trainingstrecke. Da gibt es einen harten Anstieg von Belle-Île en Terre her.“ – „Genau in diesem steilen Anstieg liegt mein neues Atelier.“

Wenn ich seither den lokalen Künstlern hier sage, da gäbe es jetzt einen interessanten deutschen Künstler, dessen Ausstellung Ende August im Kunstraum Fuhrwerkswaage in Köln-Sürth eröffnet werde, höre ich: „Ein deutscher Künstler hier? Wo? In Trégrom? Mais c’est un trou!!!“ Das ist ein Loch! Nichts los, am Ende der Welt.

Elfgens Ausstellung im Kunstraum Fuhrwerkswaage in Köln-Sürth ist betitelt: der die das. Er zeigt zwölf Bilder, die im neuen Atelier in Trégrom entstanden und die Arbeit des Künstlers grundlegend erneuern.

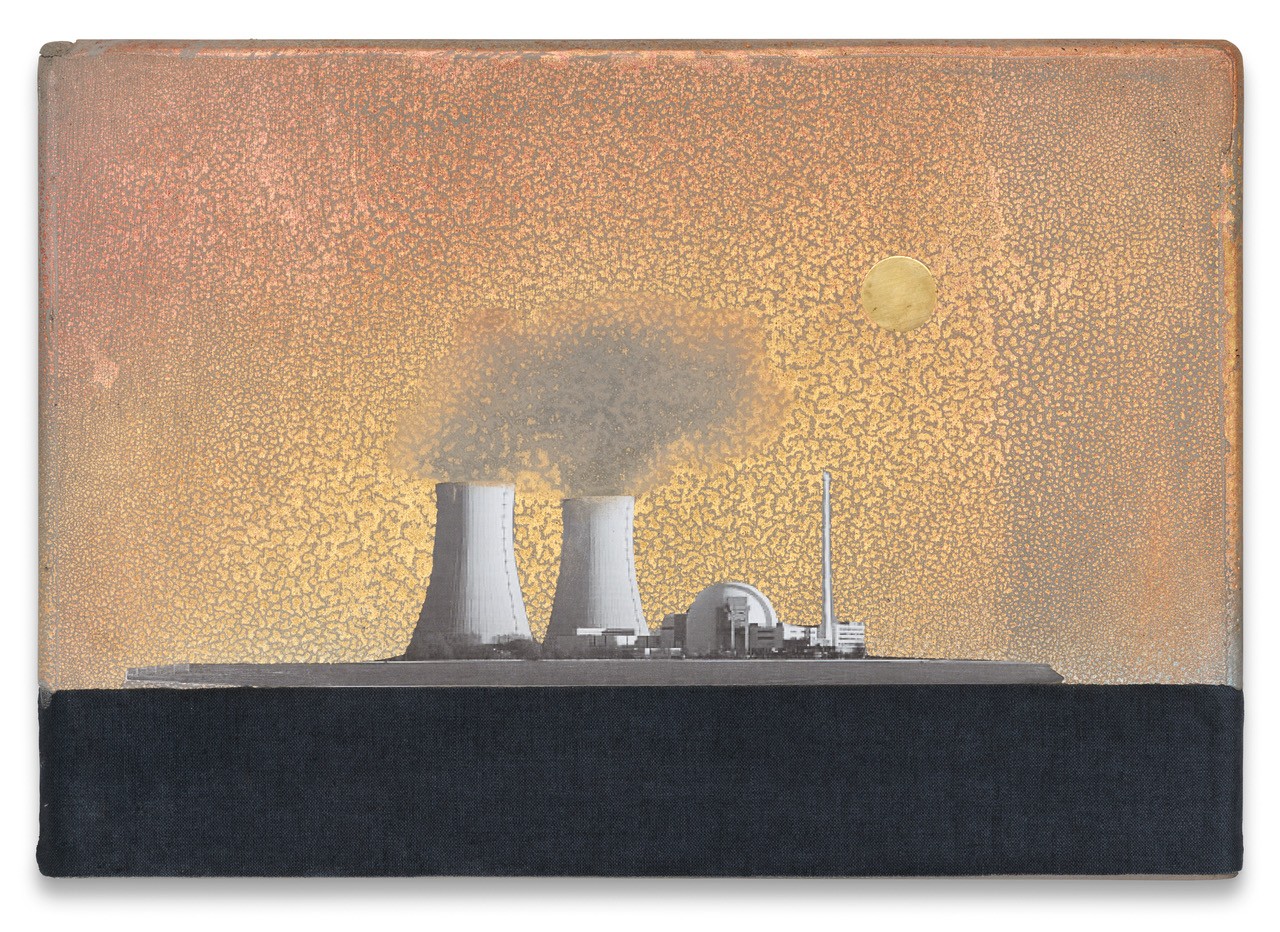

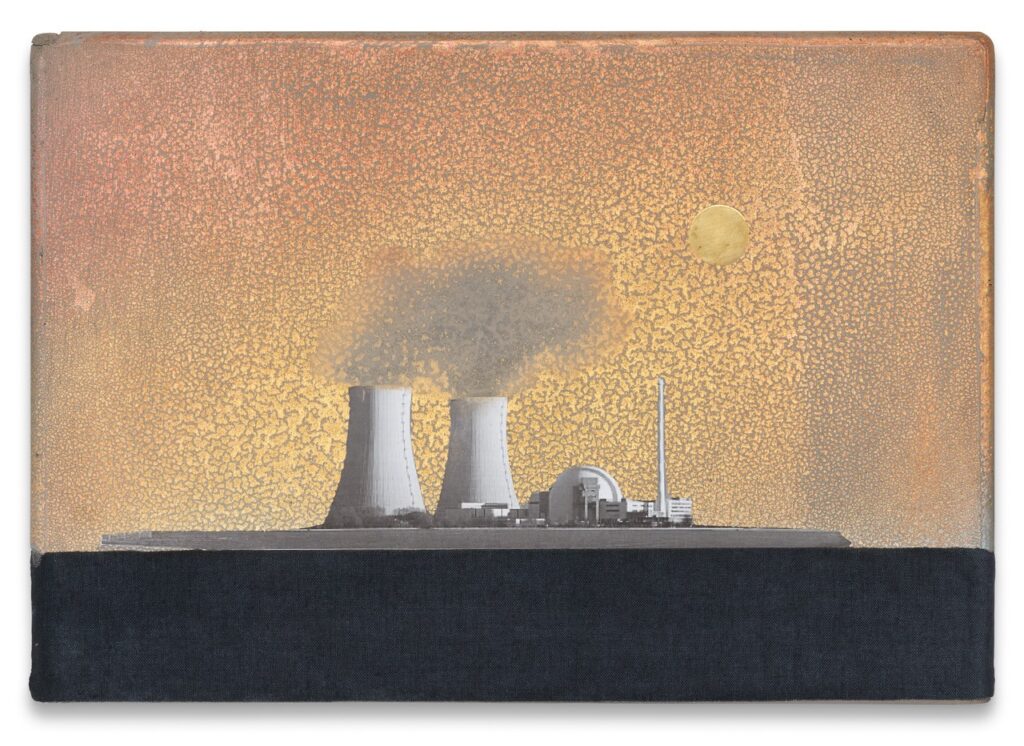

„Alles Gute kommt aus Gegensätzen“ meinte er bei meinem ersten Atelierbesuch. Er bezog sich auf den paradoxen Umstand, dass er im neuen Ausblick auf eine Landschaft ohne zivilisatorischen Eingriff die ersten Bilder mit rheinischen Industriemotiven auf selbstgefertigten Betonplatten malte, darunter das Bayer-Werk in Leverkusen. So entstand auch das Konzept der Ausstellung, nämlich eine Art tagtraumhafte Rückerinnerung an die Industrielandschaften seiner Jugend vor dem Hintergrund des extrem starken Lichts der bretonischen Atlantikküste.

Elfgen ist am südlichen Stadtrand von Köln aufgewachsen. Die Umrisslinie des Chemieparks Wesseling bildete den landschaftlichen Horizont seiner Jugend. Sie erscheint auf dem größten Bild der Ausstellung, das seine neuerarbeitete Maltechnik programmatisch vorstellt. Eine Vielzahl dünner Schichten unterschiedlicher blauer Farbnuancen werden flächendeckend mit einem professionellen Kompressor auf eine harte Holzplatte gesprüht und anschließend mit einfachen Mitteln, Küchenschwämmen und Schmirgelpapier, in unterschiedlicher Weise Schicht für Schicht abgetragen oder stehengelassen. Der malerische Vorgang ist also nicht auftragend, sondern abtragend, mithin bildhauerisch. Es entstehen keine erkennbaren Spuren dieser Tätigkeit, auch keine Pinselstriche, sondern ein unterschiedliches Schimmern blauen Lichts, das aus den Tiefen des Bildes zu kommen scheint. Die umrissartigen Formen der Chemiefabrik sind mit Holzimitat aufgeklebt und eingearbeitet. Diese Gemälde kommen von scheinbar nirgendwo her und zeigen neue Möglichkeiten des Bildes in einer sehr aktuellen Antwort auf die Bildschirmwelt.

Was hat dies mit der neuen Lebenswelt des Künstlers zu tun? Jedenfalls damit, dass es im neuen Atelier, mit geringen Kosten und großer Präzision gebaut, keinerlei Platzproblem gibt. So konnte Robert Elfgen hier Präzisionsgeräte der Materialbearbeitung aufstellen, als sei er ein mittelständischer Betrieb. Bei meinem zweiten Atelierbesuch rief auf einmal jemand „Robert!“. Ein Landwirt hatte gehört, Robert Elfgen habe die besten Holzschneidemaschinen der ganzen Region und wollte jetzt ein Stück Holz präzise zugeschnitten haben. Als er im Inneren des Ateliers stand, rief er aus: „Ohhhh!“ Er war sprachlos.

Der Künstler hat eine leerstehende Scheune, deren Dach bei einem Sturm im November 2023 – 155 km/h Windstärke, ein Rekord – zerstört worden war, auf Vorschlag des Bürgermeisters von Trégrom nahezu kostenlos übernommen, sie eigenhändig neu bedacht und mit Außenwänden aus Holzlatten versehen, die knapp nicht aneinanderstoßen, sodass einerseits ein besonderes, indirekt schimmerndes Licht im Inneren entsteht und andererseits eine natürliche Klimatisierung und Trockenheit eintritt wie in einer traditionellen Heuscheune, von denen noch viele in der Region stehen.

An der Reaktion des Landwirts war zu sehen, dass das neue Atelier sicherlich Tagesgespräch in Trégrom und Umgebung ist und man stolz ist, dass dieser Künstler nun hier wohnt. Das war zuvor schon wiederholt in ähnlicher Weise in dieser Region der Fall, etwa als Alexander Calder ab den 1950er Jahren in La Roche Jaune bei Tréguier an der Küste sein Atelier hatte, mit den lokalen Handwerkern arbeitete bzw. das lokale Handwerk mitfinanzierte und sein Werk von da in die Welt ausstrahlte. Auch die Malerin Aube Elléouett-Breton, die Tochter des Surrealisten-Chefs André Breton, lebt und arbeitet, mittlerweile hochbetagt, unweit entfernt.

Bei meinem ersten Atelierbesuch meinte Robert Elfgen: „So verrückt, ich habe diesen Ausblick auf die Landschaft, male aber Industriebilder auf Betonflächen.“ Beim zweiten Atelierbesuch hatte er bereits das große Wesseling-Bild zusammen mit anschließend entstandenen Landschafts-, Tier- und Fabelwesenbildern. Im Kunstraum Fuhrwerkswaage sind drei monochromblaue Bilder mit Eulen hoch im Raum zu sehen. Eulen hört man, wenn man unweit von Trégrom wohnt, jeden Abend rund ums Jahr. Der Künstler wollte die Ausstellung als einen Kosmos angelegen, denn das alles sei ja wichtig. Seine Landschaften, Tierbilder und Fabelwesen haben nichts Romantisches, denn die Natur, in der er nunmehr die meiste Zeit wohnt und arbeitet, hat nichts Süßliches. In den Wintermonaten entspricht das Klima demjenigen von Irland, dem nördlichen Schottland und Island, nur bleibt es lichterfüllt.

Im Zentrum der Ausstellung in Köln steht ein Mercedes-Krankenwagen aus den 1980er Jahren. Er hat Robert Elfgen lange als Wohnmobil begleitet, als er an der Kunsthochschule Braunschweig bei Walter Dahn und John Armleder studierte, bevor Rosemarie Trockel ihn an der Kunstakademie Düsseldorf aufnahm, wo er 2004 Abschluss machte. Den Krankenwagen präsentierte er damals in einem Raum mit einem viel zu kleinen Eingang. Diese Raumsituation wiederholt sich jetzt in einer präzisen Setzung im Kölner Kunstraum. Der Künstler hat eine diskrete Ergänzung hinzugefügt, die gleichfalls aus seinem Lebensumfeld in Trégrom kommt. Bei der letzten Wallfahrt im Dorf, einem Erntedankfest, wurde der Neuzugang dazu auserwählt, das Kreuz zu tragen, was in der traditionellen bretonischen Gesellschaft eine Auszeichnung sondergleichen bedeutet. Dabei kam er auf die Gestalt des Heiligen Dionysos, der nach der Enthauptung seinen eigenen Kopf unter dem Arm trägt. Als solcher liegt der jetzt in abstrahierter Form in der weißen Krankenwagen-Skulptur. Was will er uns und sich damit sagen? Das alles ein Risiko war und ist. Aber alle haben (noch) überlebt.

zu Robert Elfgen

der die das

bis zum 9. November 2025

FUHRWERKSWAAGE, Bergstrasse 79, Köln

Galerie Sprüth Magers

Oranienburger Straße 18, Berlin

Lesen Sie weiter