Abwesenheit/Anwesenheit. Operation Erinnerung. Ben Willikens, Raum 1475, ORTE 2, 2021

Abwesenheit/Anwesenheit. Operation Erinnerung. Ben Willikens, Raum 1475, ORTE 2, 2021

von Carl Friedrich Schröer

„Die Vergangenheit… sie lebt, wie sie will, sie schafft es nur nicht zu sterben.“

Katja Petrowskaja

Was fängt einer an, der „nicht vergessen kann“ in einer Welt des gesteigerten NOW? Wo das große Hier und Jetzt permanente Aufmerksam verlangt, Präsenzpflicht an allen Fronten des Tagundnachtbombardements, Hingabe an Netzwerke, an deren unaufhörlicher Verbreitung wir einen ungeheuren Spaß haben. Dieses NOW ist gefräßig, es ist tyrannisch, es setzt sich absolut. Es lässt Vergangenheit und Zukunft wie irrelevante, bedeutungslose Spielebenen aussehen.

Ben Willikens malt – allein das im großen NOW beinahe schon ein Anachronismus – Erinnerungslandschaften. Keine Historienschinken, kein goldgerahmter Historismus, beileibe keine sentimentalischen Sehnsuchtsbilder nach vermeintlich glücklicheren Tagen. Kein Arkadien und kein Utopia. Seine Erinnerungsorte lassen uns im Innersten erfrieren, weil sie uns keinen Ausweg bieten, kein Entrinnen, kein Licht am Ende des Tunnels, kein Funken Hoffnung aus dem Jenseits, keine Spur wie auch immer gearteter Spiritualität. Keine Hoffnung nirgends, nicht in der Vergangenheit, noch in der Zukunft, schon gar nicht in der Gegenwart. Vielleich nur in der Kunst selbst.

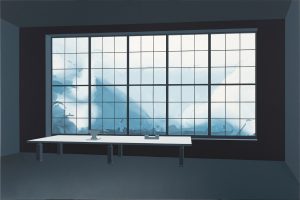

Dieser sonderliche, einzigartige Maler malt unverdrossen Erinnerungsorte, monumentale wie intime, seine persönlichen wie solche, die das kollektive Gedächtnis betreffen. Sie zeigen leere Hallen und Flure, leergefegte, schreiend menschenleere Innenräume, unter dem Diktat des rechten Winkels und der Zentralperspektive. Ein eiskalter Hall wäre zu vernehmen. Wenn Bilder je einen Hall erzeugen könnten, es wäre einer, der uns überlaut nachliefe, eiskalt über die Schultern. Willikens große, graue Bilder erscheinen als hätte der Maler ihnen die Farbe entzogen. Sie rufen etwas in uns auf: Grauen, Bedrückung, Abwesenheit. Aber immer auch die Frage, was an die Stelle der Leere tritt.

Es ist wahrlich kein Zufall, dass es jetzt zu dieser Rückschau in der Albertina auf 50 Jahre Erinnerungsarbeit von Ben Willikens kommt. Jetzt, da dieser von Kriegserlebnis und Flüchtlingsschicksal lange traumatisierte Maler, der mit seiner Mutter am 4. Dezember 1943 aus dem brennenden Leipzig floh und mit ihr in einem abgeschiedenen Winkel der westdeutsche Provinz lange das Flüchtlingsdasein fristete, in Wien auftritt als der Krieg nach Europa zurückgekehrt ist. Die Eröffnung in der Albertina findet statt als der russische Angriff auf die Ukraine bereits vier Tage läuft. Die russischen Panzer und Raketen hinterlassen ihre Spuren in den Städten der Ukraine, es sind die Spuren der Verwüstung, eines Schlachtfelds. Wer käme also heute an der Frage vorbei: Wie konnte es dazu kommen? Und was hat das mit uns zu tun?

Einen Erinnerungskünstler wie Willikens könnten wir heute, befangen im Hier und Jetzt, gut gebrauchen. Dringender denn je. Er erinnert sich: „…Himmel über Leipzig schwarz. Heraus aus der kristallenen Dunkelheit löste sich ein Teppich von rußigen Fetzen. Dichte Wolken von schwarzen Blättern senkten sich geräuschlos auf die verbrannte Stadt. Der Wind trieb sie über Leipzig hinaus auf das verschneite Land. Zurück bleib ein alles erfassendes, gefrorenes Grau.“

Trauerarbeit, Traumabewältigung

Als anderswo im Westen der summer of love gefeiert wird, malt Willikens Cyclon B, eine Zeichnungsserie, die das geruchlose Vernichtungsgas Zyklon B aus deutscher Produktion zum Thema hat. Lange bevor Joseph Beuys, Anselm Kiefer oder Gerhard Richter sich der Auseinandersetzung mit dem deutschen Trauma widmen, unterzieht Willikens die dunkelste deutsche Vergangenheit einer Befragung. Wenig später erleidet er einen Zusammenbruch und liefert sich in eine geschlossene Nervenheilanstalt ein, Ende aussichtslos. Ein Freund besorgt den Ausstieg. Mit dem Villa Romana-Preis, verbunden mit einem einjährigen Aufenthalt in Florenz, gelingt der Sprung aus der Anstalt in die eigene Renaissance. Doch zunächst arbeitet er die eigene Begegnung mit dem Abgrund auf und beginnt aus der „Platzangst eines Freigelassenen“ wieder zu malen. Anonymisierte Interieurs, kahle Innenräume von Krankenhaus und Heilanstalt, Kaserne und Gefängnis. Könnte sich auch um Auskleide- und Duschräume handeln.

Mit Sprühtechnik, auch Autolacken aus der Spraydose, radikalisiert er seine Graumalerei. Die Pop Art lehrt ihn einen anderen Blick auf die Wirklichkeit. Vielleicht versteckt sich eine wahre Poesie gerade im Banalen und Alltäglichen. Dinge rücken ins Zentrum seiner Bilder: Hocker, Bett, Becken, Badewanne, Bahre, Suppentopf, Fenster. Diese Bilder mögen sich von der englischen Pop-Art herleiten (in London hat er einen Teil seiner Ausbildung absolviert), doch die unbunte, verkapselte Leere, die hermetischen Räume, das existentielle Nichts offenbaren seine deutsche Sicht: Auslöschung. Totale Desillusionierung.

Und jetzt diese Ausstellung in Wien, eine Zusammenschau des Werks dieses längst ergrauten Malers. Was wir sehen, ist kein altersmildes Werk, keine Besänftigung ins Farbliche und Vielerlei. Gerade mit seinen letzten Bildern ist Willikens erneut in den „Dunklen Jahren“ der deutschen Geschichte angelangt . Zwei monumentale Bilder, entstanden erst im letzten Jahr, beziehen ihre Kraft (ihr Geheimnis) aus der Spannung zwischen abwesend und anwesend.

Raum 1475 zeigt in monumentalem Querformat ein Behandlungszimmer bei Abwesenheit des Herrn Doktor. Wie Willikens die Ordnung ins Unheimliche steigert und zu einer beklemmenden Sterilität werden lässt, darin liegt seine Kunst. Was und wer hier behandelt wird, bleibt offen. Aber ein Abgrund tut sich auf. Es könnte das Behandlungszimmer von KZ-Arzt Josef Mengele sein. Daneben Raum 1614. Auch dieses Querformat gibt den Blick frei in einen anonymen Raum mit Aussicht auf ein Bergpanorama bei Abwesenheit des Hausherrn. Es ist ein Blick in den Berghof, Hausherr ist hier Adolf Hitler. Es ist eine fast schmerzhaft wahrnehmbare Abwesenheit. Die Ordnung der Sichtbarkeit ist Teil eines Entzugs an Sichtbarkeit. Das Gezeigte, so klar es uns vor Augen steht, entzieht sich, steigert das Unsagbare. Beide Bilder gelangen durch Schenkung von Siegfried Weishaupt in die Sammlung der Albertina.

„Verdrängung“, ein Begriff des Wiener des Arztes Siegmund Freud, ist das Gegenteil von Erinnerung. Alexander Mitscherlich, auf den Willikens früh aufmerksam wurde, veröffentlichte 1967 sein Buch „Die Unfähigkeit zu trauern.“ – „Womit zusammenhängt: eine deutsche Art zu lieben“. Es wurde zum Weckruf für die westdeutsche Nachkriegsgeneration. Darin kommt Mitscherlich auf den Unterschied zwischen Melancholie und Trauer zu sprechen. Der plötzliche Verlust des „Führers“ und der mit seinem Sieg verknüpften persönlichen Hoffnungen habe bei seinen Anhängern nicht Trauer ausgelöst, sondern eine Melancholie, die von einer tiefen Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls geprägt gewesen sei. Um dieser Melancholie zu entgehen, hätten die Betroffenen die unmittelbare Vergangenheit ausblenden und verleugnen müssen. Sie schafften das in der Regel, indem sie sich verbissen auf ihre aktuelle Arbeit, vor allem den Wiederaufbau der zerstörten Städte und das sog. Wirtschaftswunder konzentriert hätten.“ Zwei Jahre zuvor hatte Mitscherlich vor der „Unwirtlichkeit unserer Städte“ gewarnt. In den anonymen Stadtwüsten verkomme der Bürger zum “augenblicksbezogenen Triebwesen”.

Beides hat Willikens als junger Mann verinnerlicht. Er wollte nichts verdrängen, also sah er den Zusammenhang von Erinnerungslosigkeit zu den anonymen Stadtwüsten der bundesdeutschen Wirklichkeit. Und entschied sich für eine Trauerarbeit als Künstler. Nicht zu verwechseln mit quälerischer Pflichtübung und „Vergangenheitsbewältigung“. Die Österreicher haben lange gebraucht, in Hitler einen Landsmann zu erkennen.

Die Spur von Willikens eigener und doch exemplarischer Trauerarbeit zieht sich von Cyclon B über die Anstaltsbilder, die Gegenräume zu den ORTE-Bilder, den Räumen der Moderne bis zu Nachträumen und Totenraum und zum Leipziger Firmament, einem 460 qm großen Deckengemälde für das Kunstmuseum seiner Heimatstadt.

Dazwischen als entscheidende Wende das Abendmahl. Willikens sucht Leonardos berühmtes Abendmahl-Fresko 1976 in Mailand auf und ist „außer sich“. Er erlebt eine bildhafte Vision. Wie Willikens zuvor seinen Bildern die Farbe entzogen hat, entzieht er der biblischen Szene die Figuren und auf einmal erscheint das letzte Abendmahl wie ein geometrisches Gerippe, Zentralperspektive pur. Alle Jünger und Jesus getilgt. Kein Heilsbringer mehr, keine Wandlung. Es findet sich kein Gegenüber mehr. Zurück bleibt der leere, der perfekte Raum der mathematischen Ordnung. „Mathematisch“ zu malen war seit der florentiner Frührenaissance das Maß aller realistischen Malerei und ging einher mit Rationalität und Wissenschaft. Zeigt sich Willikens hier als Skeptiker und Gegenaufklärer? Stellt er die Zentralperspektive bloß oder überhöht er sie? Die Wahrheit, darf man vermuten, liegt in der Mitte: In der Befreiung von ihrem biblischen Personal kommt er auf die Menschen außerhalb des Bildes zurück. Durch die Zentralperspektive rückt das Bild nämlich in eine subjektive Beziehung zu den Betrachtern, ist es doch auf ihren Standpunkt hin berechnet.

Provokation, Desillusion, oder doch Klärung? Ein grundsätzliche Zweifel an der göttlichen Erlösung kommt hier als Illusionsraum ohne Illusion zum Ausdruck. Ein frühes Hauptwerk der Appropriation Art ist Willikens Abendmahl zudem. Zwei Versionen sind in Wien zu sehen.

Die Frage der Farbe: Weiß oder Schwarz oder unendliches Grau?

Die weißen Masken der Vagla im Westen Ghanas (wie auch der Idoma, der Ngunie und Ngil, die als Okuyi-Tanzmasken in Gebrauch waren, der Fang-Betsi, der Bikeghe, oder der Vuvi) kamen bei Begräbnisritualen (Sigma) zum Einsatz, die dem Ahnengedenken gewidmet waren. Es war eine Form der „Medizin gegen das Vergessen.“ Weiß wurde mit Tod gleichgesetzt, die wenigen schwarzen Markierungen zeigten das esoterische Wissen an, das von den Vorfahren überliefert wurde. Das Unsagbare, Unnennbare, auch das Abwesende und Unsichtbare waren wichtiger Bestandteil der Zeremonien. Doch das Geheimnis will sichtbar werden. Nun beruht die Logik aller Geheimnisse auf einem Paradox. Wenn nämlich das Geheimnis wirksam werden will, muss bekannt sein, dass es da ein Geheimnis gibt: Was unbekannt ist, muss durch die Aufmerksamkeit für seine Abwesenheit vergegenwärtigt werden. Damit beginnt, was Habermas „Dechiffrierwahn“ nennt (Der Philosophische Diskurs der Moderne). Was das Geheimnis begründet ist sein „framing“, mehr als sein Inhalt.

„Grau“, sagt Willikens (im Gespräch mit Sandy Willikens im Wiener Katalog), „ist die Farbe der Anonymität. Grau bedeutet auch immer gleich Tod. Es ist aber auch die lichtempfindlichste Farbe überhaupt. Grau ermöglicht unendliche Variationen der Aufnahme von Licht.“ Geht es dem Graumeister am Ende ums Licht? Um neue Spiritualität und Metaphysik? Um eine neue Aufklärung aus der Asche der Vergangenheit? Wir wissen es nicht.

Vielleicht sind Willikens Erinnerungsstücke so etwas wie die Visualisierung der Chinese Box. Beim Schreiben über Willikens erweisen sich seine so geordneten, klar konturierten Bilder nämlich als Chinesische Kisten. Wir sehen sie an und erfassen alles mit einem Blick, bestechende Ordnung, klarer Bildaufbau. Doch macht hier die Unterscheidung zwischen „sie ansehen“ und „durch sie sehen“ den Unterschied. Es ist der Unterscheid zwischen Wahrnehmen und Verstehen, was zu einer Unendlichkeit der Ausdeutung verführt. Der Kreis des Geheimnisses schließt sich, um sogleich von neuem geöffnet zu werden.

Willikens Paradox

Alles ist klar und deutlich auf den Bildern von Ben Willikens, alles strahlt da in einer illusionslosen Klarheit und doch scheinen sie ein Geheimnis zu bewahren. Alles ist hell ausgeleuchtet, übersichtlich, präzise und wohl geordnet und doch scheinen sich Abgründe zu öffnen, Verdrängtes sich mitzuteilen. Seine klinisch-cleanen Werke lassen sich als eine Antwort auf den Wiener Philosophen Ludwig Wittgenstein sehen. Wittgensteins Ukas von 1961: „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen“, erhält eine bildhafte Entgegnung, die mit dem Schweigen bricht. Willikens begegnet dem Schweigen (und dem Verschweigen); er gibt eine bildhafte, malerische Antwort.

Sein Werk macht zumindest einen Versuch, die Fähigkeit der Vergangenheit zu wecken, zu uns zu sprechen. „Die Zeit berühren, das ist in der Tat, was ein Bild vermag, sofern es dialektisch ist, sofern es seinen Monaden (seine „Erinnerungsflecken“) und seine Montagen (seine Erinnerungskonstellationen) präzise organisiert“, schreibt Georges Didi-Huberman in Sehen Versuchen. Der französische Kunsthistoriker und Philosoph suchte Orte wider Willen auf, Orte der Untaten, Orte des namenlosen Schreckens. Er bezieht sich auf den polnischen Bildhauer und Videokünstler Mirosław Bałka, wenn er schreibt: „Doch in der Grisaille und im Helldunkel… wird die Obstwiese von Treblinka… zum authentischen Ort des Nachlebens.

Beim Schreiben erinnert er sich plötzlich an die einzigartige Episode im Leben Aby Warburgs: Im Herbst 1929 entdeckte er, dass ein Apfelbaum im Garten seines Hauses, den er längst für tot gehalten hatte, wieder Knospen trieb. Warburg starb am selben Tag. In seinem Tagebuch hat er die denkwürdige Notiz hinterlassen: „das die Kunst des Gedächtnisses manchmal Knospen treibt, ja Früchte entwickelt, wo man sie am wenigsten erwartet hätte.“

„Und gelingt es“ fragt Didi-Huberman „der stummen Erfahrung die Möglichkeit eines Experimentierens mit unserem eigenen Blick und unserer eigenen Fähigkeit, darüber etwas zu sagen zu eröffnen?“ Vom Wort gehen. Vom Wort vergehen. So wie das Licht, das jetzt vergeht, zu vergehen beginnt. Im Zimmer… dieses Licht der Gespenster, das nur eine poetisch phrasierte Sprache in den Bildern, die uns umgeben zu sehen weiß. Niemand hat es vielleicht besser eingefangen als Ben Willikens.

Ben Willikens. Kälte-Räume.

bis 1. Mai 2022

Ben Willikens. Raum und Gedächtnis

22. Mai 2022 bis 12. Feb. 2023

Mehr dazu